- Tobias Baranski

Wie sehr der Begriff der Freiheit auf den Hund gekommen ist, merkt man nicht erst, wenn man eine Zeitung aufschlägt. Es reicht die Meinung des Nachbars, das unvermeidliche Einprasseln der allgegenwärtige Reklame auf den Wahrnehmungsapparat, die Phrasen der Politiker. Aber man staunt nicht schlecht, wenn ein bestallter Philosoph in einer großen überregionalen Zeitung über den Begriff der Freiheit auf dem Niveau eines Schüleraufsatzes schwadroniert („Freiheit von / Freiheit zu“) und sein Wesen auf den Modus des ritualisierten Wählens in der Wahlkabine reduziert. Dabei wird man unfreiwillig Zeuge, wie weit die Unfreiheit die Verdummung bis in die Leuchttürme der Geisteswissenschaft getrieben hat. Da Verdummung gesellschaftlich produziert, nicht angeboren ist, ist sie zugleich ein Indikator, inwieweit die Vergesellschaftung total geworden ist. Die ideologische Bestimmung der Freiheit als Modus ist dabei noch nicht der Skandal an sich, daran hat man sich gewöhnt, sondern es ist der Versuch ihrer praktischen Durchsetzung, wie es der Autor empfiehlt. Und zwar in der Form eines Weltstaates, der durch die weltweite Etablierung dieses Modus‘ allgemeine Freiheit für alle Menschen garantieren solle. So fügt sich in der Heilserwartungen der ideologischen Vorstellung von Freiheit gewaltsam zusammen, was sich widerspricht: ein Monstrum von Staat mit unendlicher Machtfülle soll durch dieselbe allen Menschen die Freiheit erzwingen, die man bisher nur im Westen kannte. Als hätte es die Verbrechen von Staaten, im zuvor ungekanntem Ausmaße, nie gegeben; als wäre nicht bekannt, wozu Staaten fähig waren und in zunehmenden Maße sind. Der Autor schweigt darüber, was die Geschichte der Staaten den Menschen auch brachte: Auschwitz und Hiroshima. Einen Vorgeschmack der Umsetzung des Weltstaats kann man bereits heute schon bekommen, wenn man sich den Menschenrechtsrat der UNO ansieht – der faulen Existenz des Monsterstaates der Zukunft -, in dem der Iran, Venezuela, Saudi-Arabien und Konsorten dem Anliegen der Freiheit, im Sinne des Autors, mit großem Engagement bereits nachgehen.

- Tobias Baranski

Die Philosophen zerbrechen sich seit 2000 Jahren den Kopf, was das gute Leben sei. Die (deutschen) Soziologen präsentieren ihrem Publikum seit ca. 100 Jahren mit jeder neuen Monographie wissenschaftlich und empirisch abgesichert neue Versionen des eigentlichen Lebenssinnes (Arbeit, Freizeit, Erlebnis, Selbsterhaltung etc.), die mit immer neuen Theorien unterlegt sind und den Publikationen ihrer Konkurrenten jeweils widersprechen. Sind alle Versionen abgegrast, geht das Spiel mit dem Wiederentdecken der Klassiker von vorne los. Nicht anders läuft es bei den ganzen bunten Magazinen und Internetblogs, hier findet man die ganze Palette von Ratgebern, die ebenfalls den Sinn des Lebens für die Bedürftigen stiften möchten und von Karriere, Urlaub, Fallschirmspringen, Elternglück und Bausparvertrag schwadronieren, und dabei auch nichts anderes tun als die ehrenwerte Wissenschaft. Den Schlüssel zur Frage aller Fragen haben aber ausgerechnet die allabendlichen TV-Serien neuen Typs gefunden. In Serien wie The Walking Dead wird nicht Sinn gestiftet, sondern es werden die geheimen Wünsche und die allgemeine gesellschaftliche Tendenz, die gegeneinander kongruieren, aufgespürt und inszeniert. Der Erfolg dieser Serien beweist damit, dass die Kulturindustrie einfach schneller und schlauer ist als alle Sozialwissenschaftler, Meinungsforscher und Feuilletons zusammen.

- Tobias Baranski

Der Staat des Kapitalismus’ der nachliberalen Ära werde unweigerlich die Demokratie und die in ihr erreichten Individualrechte kassieren und zum faschistischen Staat mutieren, so die Diagnose der Kritischen Theorie über den Staat des beginnenden Spätkapitalismus in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wie kam sie zu dieser Prognose, und warum traf sie nur teilweise zu und wurde später revidiert? Und wie sieht es jetzt mit der Demokratie aus, nachdem ihre großen Gegner, Faschismus und Kommunismus, besiegt sind? Kann sie ohne ideologische Gegnerschaft, deren Unterlegenheit sie moralisch wie ökonomisch demonstrierte, noch ihre Waffen und ihren Verstand schärfen, wird sie noch gebraucht? Oder waren es gar Pyrrhussiege, die statt des endgültigen Sieges oder dem Ende der Geschichte nur ihr eigenes Vergehen kurz aufhielten und eine neue Runde der Vorgeschichte der Menschheit einleiteten? Ein Versuch über den historischen Zusammenhang von kapitalistischer Gesellschaft und demokratischem Staat.

- Tobias Baranski

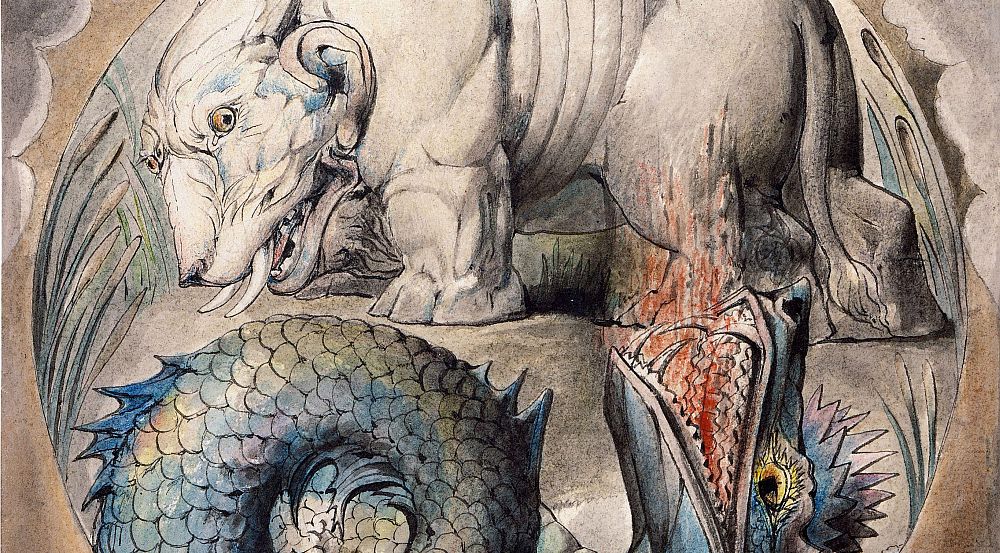

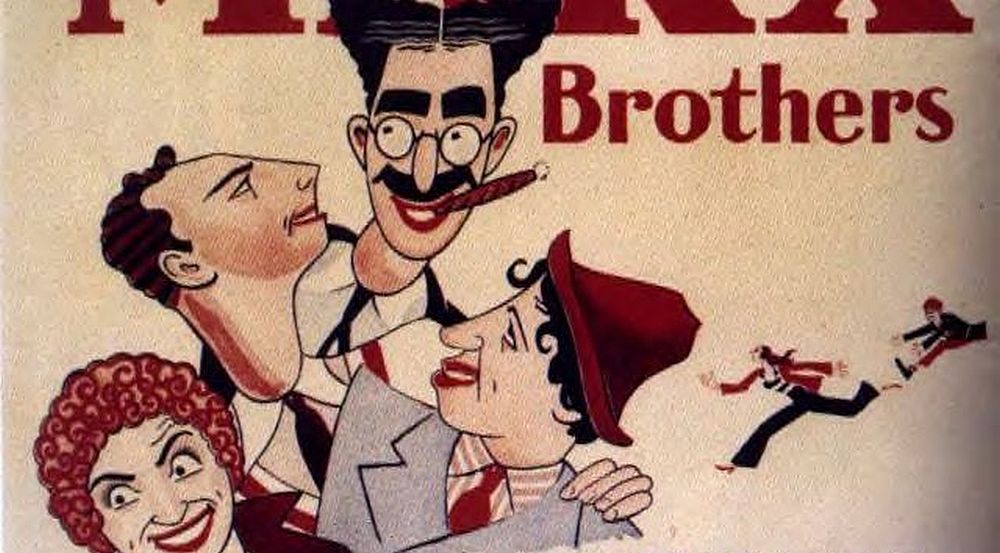

Im Kapitel über die Kulturindustrie der “Dialektik der Aufklärung” von Horkheimer und Adorno werden die Phänomene der sich professionalisierenden Kulturindustrie, deren Avantgarde sich zu dieser Zeit in den USA befand, dargestellt. Zugleich werden diese Phänomene eingebettet in die Theorie des Spätkapitalismus der Autoren, deren Vorarbeit auf Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie des Liberalismus zurückgreift.[1] Es wird dabei deutlich, wie aus der Warenform des sich administrativ organisierenden Kapitalismus eine neue Form des Wahrnehmens selbst sich in einer Ware verkörpert, die durch die neuen Massenmedien die Rezipienten allumfassend erreicht. Ihre ursprüngliche Funktion ist die des Surrogats, ihre Produkte wollen das Subjekt für den Verlust des Objekts entschädigen, mit Unterhaltung und Trost im Tausch für die Gleichgültigkeit und Langweile im entfremdeten Arbeitsprozess. Sie ist Teil des Preises im Tausch für das tagtägliche Opfer. Ihre Eigenschaften sind ihr Systemcharakter und die sukzessive Umwandlung der Surrogatfunktion, d. h. ihrer Legitimation oder ihres Gebrauchswertes, in die hergestellte Wirklichkeit, in den Tauschwert, der kein anderes mehr außer sich kennt. Damit ist die Theorie über die Kulturindustrie, die sich diesen Namen im Übrigen selber gab, zugleich eine Erkenntnistheorie. Über dieses Moment soll hier reflektiert werden.

- Tobias Baranski

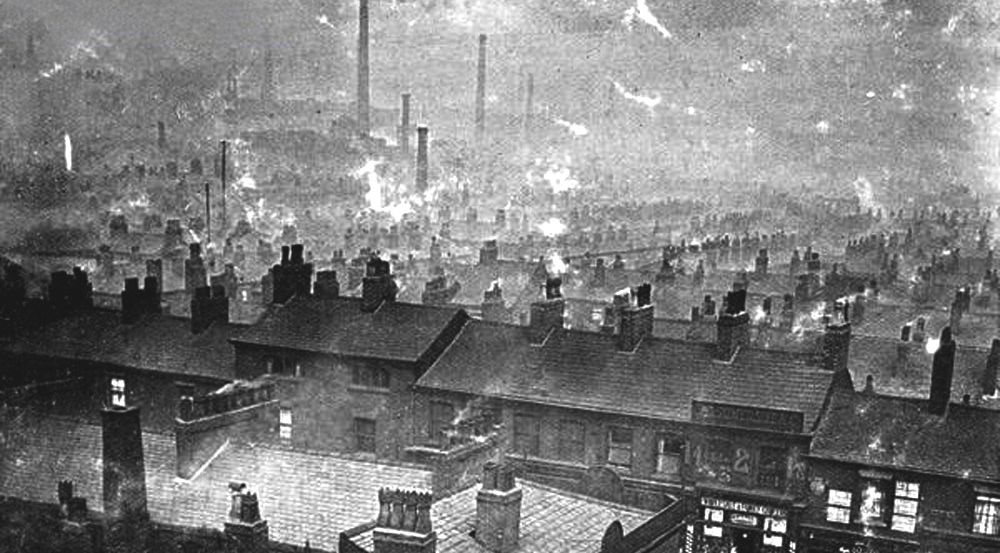

Max Horkheimer schrieb einmal, dass das ganze Marxsche Werk ein einziges entfaltetes Existentialurteil über die Gesellschaft sei, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht. Es ist kein Wunder, dass dieses Urteil vernichtend ausfiel, war das Elend, das sie verursachte doch nur allzu offensichtlich, und es bedurfte zunächst keiner ausgefeilten Theorie oder Kritik, um dieses Urteil zu begründen. Der wilde ursprüngliche Kapitalismus des 18. und 19. Jahrhunderts machte die Menschen zu erbärmlichen Kreaturen, beutete das Proletariat bis zur Grenze seiner Lebensfähigkeit um des Profits willen aus. Aber was ist aus diesem Kapitalismus geworden, ist er heute nicht ein ganz anderer, nämlich ein moderner, demokratischer, sozialstaatlicher, an Marktwirtschaft und Gemeinwohl orientierter Kapitalismus? Hat er sich nicht bis zur Unkenntlichkeit gewandelt und höchstens noch den Namen mit seinem ungehobelten Vorgänger gemein, hat er nicht seinen Klassencharakter endgültig abgestreift? Ist seine Existenz nicht die umfassende Bedingung allgemeinen Wohlstandes geworden? Mit anderen Worten: Ist das Urteil des Skandals über ihn nicht längst überholt?